Eigentlich sollte hier eine Bilderserie über unseren Kurzaufenthalt in Brisbane zu sehen sein, genauer gesagt, wie wir mit unserem gesamten Hab und Gut in den nächstbesten Weinladen gestolpert sind, die letztbeste Flasche Wein geschnappt haben (Australien ist teuer!), sie auf den erstaunlich guten Sitzmöglichkeiten des Flughafens geleert und sodann an gleicher Stelle gut genächtigt haben. Doch leider ist uns wieder einmal unfreiwillig eine Kamera abhanden gekommen, diesmal ohne guten Ausgang der Geschichte (geschehen im indonesischen Teil Neuguineas). Denn weder haben wir die Kamera noch unsere paar Bilder von Papua-Neuguinea und eben Brisbane, die leider noch nicht gesichert waren, wiederbekommen können.

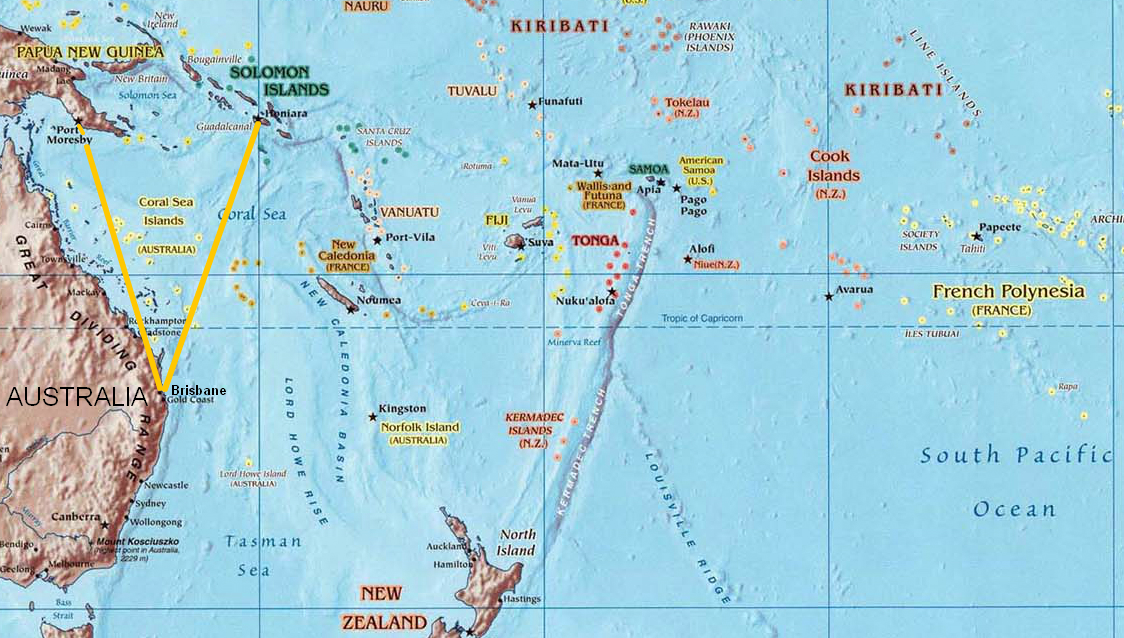

Brisbane, Australien

November 28th, 2012In König Salomos Reich*

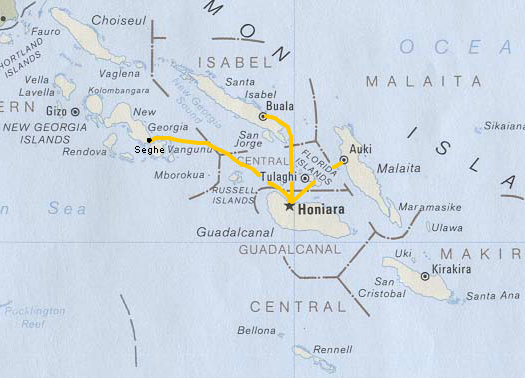

November 24th, 2012Obwohl die Salomonen als eines der „rückständigsten“ Länder der Welt gelten, haben wir hier auf unserer Reise bislang am meisten gelernt, was das rückständig dann doch wieder etwas relativiert**. Zwar ist in der Tat die Hauptstadt Honiara auf der Insel Guadalcanal ziemlich chaotisch, die Hauptstraße hauptsächlich von chinesischen Alles-und-Nichts-Geschäften gesäumt, die Hälfte der Bevölkerung barfuß unterwegs, die andere Hälfte auf einem Fuß immer noch barfuß und auf dem zweiten findet sich der klägliche Rest einer Flip-Flop-Sandale. Jeder erdenkliche Fleck auf den Gehwegen und Hausfassaden ist zudem mit dem blutroten Saft der Betelnuss bedeckt***. Aber sobald man in die Provinz kommt, ändert sich dies schlagartig und in den drei Wochen hier haben wir uns auf den Salomonen pudelwohl gefühlt.

Eigentlich hätten wir ja gerne eine Rundtour durch die Inseln gemacht. Allerdings gestaltete sich das nicht so einfach. Es gibt zwar grobe Abfahrtstage für die Schiffe, nur das kann sich schnell um ein paar Tage verschieben, was eine konkrete Planung verunmöglicht. Zudem ist Honiara der Dreh- und Angelpunkt, wohin man immer wieder zurück muss, um an ein anderes Ziel zu gelangen. Und so sind wir schließlich in den drei Wochen drei Mal zum Hafen in Honiara gegangen, haben uns erkundigt, was denn heute wohl für Schiffe abfahren würden und sind dann spontan auf eines dieser Schiffe aufgesprungen.

Das erste führte uns auf die Insel Malaita in die Hauptstadt Auki. Eigentlich wollten wir hier nur eine Nacht bleiben, aber daraus wurden dann zwei, denn unser anvisiertes Schiff wollte einfach nicht kommen*(4). Nicht weiter schlimm, denn in unserer schönen Unterkunft mit großer Veranda und Blick auf die umliegenden Gärten mit ihren zig verschiedenen Orchideenarten ging es uns trotz oder gerade wegen eineinhalb Tagen Dauerregen ziemlich gut (hier entstand auch unser famoses „Poisson Cru“-Rezept). Der einzige größere Ausflug, ebenfalls im Regen, führte uns per Einbaum zu den eindrucksvollen „schwimmenden“ Inseln der nahe gelegenen Langa Langa-Lagune.

Diese wurden vor etlichen Jahrhunderten aus Korallenblöcken der umliegenden Riffe aufgebaut, da die Küstenbevölkerung vor Kopfjägern flüchtete, die auf dem „Festland“ ihr Unwesen trieben. Eine Besonderheit ist hier zudem das sogenannte Muschelgeld, welches in einem Großteil des melanesischen Raums Verwendung findet, allerdings nur in der Langa Langa-Lagune hegestellt wird. Es wird durch das Bearbeiten zweier Muschelarten zu kleinen runden Plättchen gewonnen und heutzutage immer noch benötigt, um etwa den Brautpreis oder Entschädigungen bei Streitigkeiten zu bezahlen.

Nach einer schaukeligen Rückfahrt nach Honiara, ergatterten wir ein Schiff, das uns bei endlich ruhigerer See in die westliche Provinz, in die Marovo-Lagune bringen sollte. Gerne hätten wir dort mehrere Orte besucht, doch es haperte wieder einmal beim Transport: Zwar verkehren drei oder vier Schiffe pro Woche, die die Ortschaften in der Lagune und Honiara verbinden, doch kurioserweise fahren alle auf der gleichen Route am gleichen Tag, fast zur gleichen Uhrzeit ab. Aber da wir eine wunderbare Unterkunft mit eigener Küche*(5), herrlichem Garten voller Orchideen und einen schönen Steg in die Lagune hinein hatten (leiden keinen Strand, aber davon gibt es hier nicht so viele), war das nicht weiter tragisch. Die nächsten Tage verbrachten wir damit, die Vögel in unserem Garten zu beobachten, vor allem prächtige Nashornvögel mit ihren riesigen Schnäbeln, Schwärme von Kakadus, Papageien, Eisvögel etc. Des weiteren haben wir von unseren Gastgebern hier gelernt, wie man in den Tropen richtig und nicht irgendwie fischt und daraufhin täglich ganz ordentlich Kaventsmänner aus dem Wasser gezogen. Einmal waren wir mit unserem Gastgeber im Motorboot unterwegs, haben unsere Angelleinen hinter uns hergezogen und sind dann durch einen Thunfischschwarm gefahren, den wir zuvor entdeckt hatten (leicht zu erkennen an den hunderten Vögeln, die darüber kreisen, sowie den zahlreichen springenden Delphinen). Der Köder: eine einfache durchsichtige Plastikhülse über der Hakenbefestigung. Die Beute: zwei Thunfische nach fünf Minuten, jeder einen Meter lang. Bei den Ködern für die Thunfische sind die Salomoner überhaupt recht kreativ: auf einer anderen Schifffahrt haben sie etwa mit einem kleinen ausgefransten Stück einer Plastikreistüte einen stattlichen Thunfisch geangelt und uns wurde versichert, auch Kondome verrichten hier hervorragend ihren Dienst. Zu guter Letzt waren wir auch noch des öfteren Schnorcheln, ist doch die Marovo-Lagune bekannt für ihre Unterwasserwelt. Herrliche Felder aus Tafelkorallen mit den buntesten Fischen, etliche Manta-Rochen und Schwarz- sowie Weißspitzenhaie*(6) haben uns begeistert.

Nach sechs sehr entspannten Tagen nahmen wir auch hier wieder Abschied und ein Schnellboot führte uns wiederum nach Honiara. Der Besitzer unserer Unterkunft dort hatte uns angeboten, dass wir bei seinem Bruder in einem kleinen Dorf auf der Insel Isabel unterkommen könnten. Da am folgenden Tag tatsächlich ein Schiff dorthin abfuhr, nahmen wir das Angebot dankend an. Obschon auch Isabel eine riesige Insel ist, handelt es sich bei der Hauptstadt „Buala“ um nicht mehr als ein kleines nettes Dorf. Eine halbe Stunde per Boot weiter südlich trafen wir dann den besagten Bruder. Mit ihm und einem seiner Freunde verbrachten wir ein paar wunderbare Tage in völliger Abgeschiedenheit. Hier ist tatsächlich noch jeder barfuß unterwegs, die Leute ernähren sich hauptsächlich aus ihrem Garten und leben in ihren (teilweise sehr großen und absolut eindruckvollen) strohgedeckten Holzhäusern. Neben traumhaftem Essen aus den einfachsten Zutaten, waren wir schön wandern, erfuhren einiges über nützliche Pflanzen aus dem Wald und auch die eine oder andere nette Geschichte. Etwa die über die hiesige Missionierung:

Eines Tages kam per Schiff ein Missionar daher, der von den Einheimischen zwar sehr skeptisch begrüßt wurde, ihnen aber versprach, in Frieden bei Ihnen leben und ihnen helfen zu wollen. Nach einiger Zeit reiste er wieder ab und wollte ein andermal wiederkommen. Tatsächlich kreuzte bald wieder ein Schiff auf. Die Besatzung in Missionarskleidung wurde diesmal freudig begrüßt. Kaum im Dorf angekommen, entpuppten sie sich jedoch dummerweise als Sklavenhändler, nahmen einen Teil des Dorfes gefangen und transportierten diese ab. Wiederum einige Zeit später kehrte dann, wie versprochen, der alte Missionar wieder zurück. Darüber waren die Dorfbewohner gar nicht angetan, hielten sie ihn nun ebenfalls für einen Lügner und steckten ihn kurzerhand in den Suppentopf. Doch auch hier auf Isabel ist es, wie bei uns, Tradition, nichts vom Essen übrig zu lassen, nur leider war der Fuß so verdammt zäh! Also wieder ab damit in den Topf, um ihn weich zu garen. Aber er wollte und wollte einfach nicht weich werden! Irgendwann gab man verzweifelt auf und zog den Schluss, es müsse sich wirklich um einen Botschafter Gottes handeln. Fortan ließ man sich willig missionieren — dank der Ledersandalen des Missionars*(7).

Die Dorf-„straße“ und die Barfußläufer

Doch wie immer war auch hier die Zeit viel zu schnell vergangen und wir mussten nicht nur die Rückreise nach Honiara antreten, sondern auch unseren Flug, der uns via Brisbane in Australien nach Papua-Neuguinea, unserem nächsten Reiseziel, bringen sollte.

* Nachdem die Spanier in Amerika auch bis Mitte des 16. Jahrhunderts nicht auf das sagenumwobene El Dorado gestoßen waren, begannen es einige, aufgrund von alten Geschichten der Inkas, weiter im Westen zu vermuten. Und so wurde 1567 eine Schiffsexpedition unter Alvaro de Mendana in den Pazifik entsandt, um die „Terra Australis“ zu finden. In der Tat stieß er im Februar 1568 auf Land, die heutige Insel Isabel, und entdeckte darauffolgend noch etliche andere Inseln. In seinem Wahn nach Gold wähnte er sich im biblischen Reich König Salomos mit seinen ganzen Reichtümern und taufte es „Islas Salomon“. Was ihn wirklich dazu veranlasste weiß niemand, denn er fand kein einziges Körnchen Gold. Vielmehr wurde ein Großteil seiner Mannschaft von der Malaria hinweggerafft und am Ende auch er selbst. Dennoch ist der Name der Inselgruppe geblieben, die Salomonen.

** Und manchmal könnte man sogar meinen, Deutschland sei noch viel „rückständiger“. So haben uns unsere Eltern ein Paket mit Reiseführern auf die Salomonen schicken wollen, mit der Aufschrift „Salomonen/Solomon Islands“. Entweder ein wunderbar fehlprogrammierter Computer oder ein Postbeamter, der die Weisheit mit dem Löffel gefressen hat, hat dann das Paket, der Aufschrift folgend, erst einmal nach Island (!) geschickt (nachdem es vorher schon zwei Wochen in Leipzig gelegen hatte; immerhin lassen sich die Wunderwege der post heutzutage ja per Sendungsverfolgung bequem im Internet eruieren). Die nächsten Zwischenstationen sind uns unbekannt, hatten wir das Paket schließlich schon abgeschrieben und nicht mehr nachgeschaut. Zum Glück hatte es am Ende unseres Aufenthalts auf den Salomonen bereits das „Zielland Australien“ erreicht, als wir dann doch noch einmal nachschauten. Danke, liebe Post!

Da wir schon beim Thema Post sind, für die, die es nicht wissen: In Ciudad Bolivar in Venezuela hatten wir anlässlich unserer Hochzeit etliche Dankesschreiben verfasst und vor Ort aufgegeben. Ziemlich suspekt war uns bereits, dass das Porto so günstig war und der Beamte die Marken nicht gleich auf die Briefe kleben wollte, da er angeblich keine mehr hatte. Daraufhin versicherten wir ihm, dass es uns sehr wichtig sei. Er kramte in den Schubladen, fand einige Briefmarken in kleineren Denominationen und fing an, die Briefe entsprechend übervoll zu bekleben. Auf den einen 1,80 Bolivianos, auf den nächsten 2,20 Bolivianos usw. „Das passt schon“, sein Kommentar. Am Schluss steckte er das ganze Paket von Briefen einfach in einen großen Holzschrank in der Ecke. Nach wochenlangem, bangem Warten, gaben wir nach drei Monaten auf und schrieben die Briefe erneut in Valparaiso in Chile. Nicht gerade wenig Arbeitsaufwand. Diesmal verschickten wir die Briefe per bewährtem Paket kollektiv nach Hause, von wo aus die Eltern die Briefe dankenswerterweise weiterleiteten. Zwei Wochen später erreichten uns dann von überall her Mitteilungen über das Eintreffen von zwei Briefen — einer aus Deutschland und einer aus Venezuela… <zurück>

*** Das Betelnusskauen ist eine Passion der salomonischen Bevölkerung. Die Betelnüsse werden in den Städten an jeder Ecke verkauft bzw. auf dem Land wachsen die Betelnusspalmen quasi überall. Da das Kauen der Betelnuss zu Beginn eine ziemlich bittere Angelegenheit ist, wird der durch eine chemische Reaktion mit gleichzeitig gegessenem gebranntem Korallenkalk knallrot gewordene Saft einfach ausgespuckt. Erst nach einer Weile stellt sich dann wohl ein süßlicher Geschmack ein, aber so lange haben wir es nie ausgehalten, um dies bestätigen zu können. <zurück>

*(4) Zu Fliegen hatten wir erst gar nicht in Erwägung gezogen. Wie wir später erfahren sollten, wäre das auch gar nicht möglich gewesen, denn irgendwelche Beamten aus Auki hatten ihr Monatssalär nicht erhalten und parkten daher kurzerhand ihre Autos auf der Lande- und Startbahn des Flughafens. Eigentlich ein gutes Druckmittel, wie man meinen könnte, nur hier scheint es niemand wirklich zu stören, wenn der Flughafen für ein paar Tage lahmgelegt ist. <zurück>

*(5) Abends gab es theoretisch sogar ein wenig Solarstrom, vorausgesetzt die Batterie wurde vorher nicht durch die familiäre Musikanlage geleert. Etwas kurios die Geschichte der Solaranlage selbst: Bei der letzten Wahl versprach einer der Kandidaten des hiesigen Wahlkreises jedem seiner Wähler eine kostenlose Solaranlage. Tatsächlich wurde der Kandidat gewählt und löste auch sein Versprechen ein. Auf Kosten der Steuerzahler bekam eben jeder der ihn gewählt hatte eine Solaranlage. Alle anderen nicht, Pech gehabt! Und Anonymität braucht hier schließlich auch niemand. <zurück>

*(6) Während man früher Haie beim Tauchen oder Schnorcheln in den Tropen sehr häufig gesehen hat, muss man inzwischen schon Glück haben, sie zu finden. Sie werden intensiv befischt, da die Flossen in China als Delikatesse gelten. Allerdings werden den Haien nur die Flossen abgeschnitten, um sie dann bei lebendigem Leibe wieder ins Meer zu werfen, wo sie elendig verenden. Aber worauf wir eigentlich hinauswollten: An einer der Stellen, an denen wir Schnorcheln waren, gibt es ein Hotel und Tauchresort, in welchem an einem von zwei Bootsstegen bis vor kurzem immer die Haie gefüttert wurden. Der zweite Steg war zum Baden reserviert. Dummerweise ist eines Tages ein neuangekommener Gast unwissentlich vom falschen Steg aus planschend ins Wasser gesprungen. Naja, auch die Haie wussten es nicht besser, hielten ihn für Futter und fraßen ihn auf (obwohl die hier vorkommenden Haie sonst eigentlich scheue Tiere sind und nie einen Menschen angreifen würden). <zurück>

*(7) In der Tat hat das Christentum stark dazu beigetragen, viele der traditionellen Stammesfehden und Kopfjagden beizulegen, die sowohl im melanesischen als auch auf Neuguinea bei den Papuas an der Tagesordnung waren. Nur bevor die Europäer kamen, handelte es sich meistens um rituelle Scheinfehden, bei denen es kaum zu Toten kam, da sie mit primitiven Waffen und selten ernsthaft ausgetragen wurden. Die wenigen Toten wurden dann eben konsequenterweise aufgegessen, wozu, wir könnten es nicht besser sagen, bereits Georg Forster, der Kapitän Cook auf seiner zweiten Weltumseglung 1772-1775 als Siebzehn- bis Zwanzigjähriger begleitete, notiert (hier zu den neuseeländischen Maori):

„…, so sehr es auch unsrer Erziehung zuwider seyn mag, so ist es doch, an und für sich, weder unnatürlich noch strafbar Menschenfleisch zu essen. Nur um deswillen ist es zu verbannen, weil die geselligen Empfindungen der Menschenliebe und des Mitleids dabey so leicht verloren gehen können. Da aber ohne diese keine menschliche Gesellschaft bestehen kann; so hat der erste Schritt zur Cultur bey allen Völkern dieser seyn müssen, daß man dem Menschenfressen entsagt und Abscheu dafür zu erregen gesucht hat. Wir sind keine Cannibalen, gleichwohl finden wir es weder grausam noch unnatürlich zu Felde zu gehen, und uns bey Tausenden die Hälse zu brechen, ohne einen andern Bewegungsgrund als um den Ehrgeiz eines Fürsten, oder die Grillen seiner Maitresse zu befriedigen. Ist es aber nicht Vorurtheil, daß wir vor dem Fleische eines Erschlagnen Abscheu haben, da wir uns doch kein Gewissen daraus machen ihm das Leben zu nehmen? Ohne Zweifel wird man sagen, daß ersteres den Menschen brutal und fühllos machen würde: Allein, es giebt ja leyder Beyspiele genug, daß Leute von civilisirten Nationen, (so wie einige unsrer Matrosen,) bey dem bloßen Gedanken von Menschenfleisch-Essen Ekel empfinden, und gleichwohl Barbareyen begehen können, die selbst unter Cannibalen nicht erhört sind! Was ist der Neu-Seeländer, der seinen Feind im Kriege umbringt und frißt, gegen den Europäer, der, zum Zeitvertreib, einer Mutter den Säugling, mit kaltem Blut, von der Brust reißen und seinen Hunden vorwerfen kann? (Der Bischof Las Casas sahe diese Abscheulichkeit unter den ersten spanischen Eroberern von Amerika.) Die Neu-Seeländer fressen ihre Feinde nicht anders als wenn sie solche im Gefecht und in der größten Wuth erlegt haben. Sie machen nicht Gefangne, um sie zu mästen und denn abzuschlachten, noch weniger bringen sie ihre Verwandten in der Absicht um, sie zu fressen,…“

Erst die Europäer verschärften dann die Situation: Sie nutzten die oben genannten Fehden zu ihren Gunsten aus, indem sie die unterschiedlichen Parteien mit modernen Waffen (erst metallene Streitäxte und Messer, dann Feuerwaffen) ausrüsteten und gegeneinander aufhetzten. So war eben jene Insel Isabel, auf der wir weilten, eine deutsche Kolonie, während die umliegenden südlichen und westlichen Inseln zu England gehörten, insbesondere Malaita. In diesem Fall waren die Engländer bzw. Malaitaner erfolgreicher, entvölkerten sie doch das gesamte südliche Isabel und trieben weiter nördlich die ansässige Bevölkerung ins Hinterland, wo sie auch heute noch lebt. <zurück>

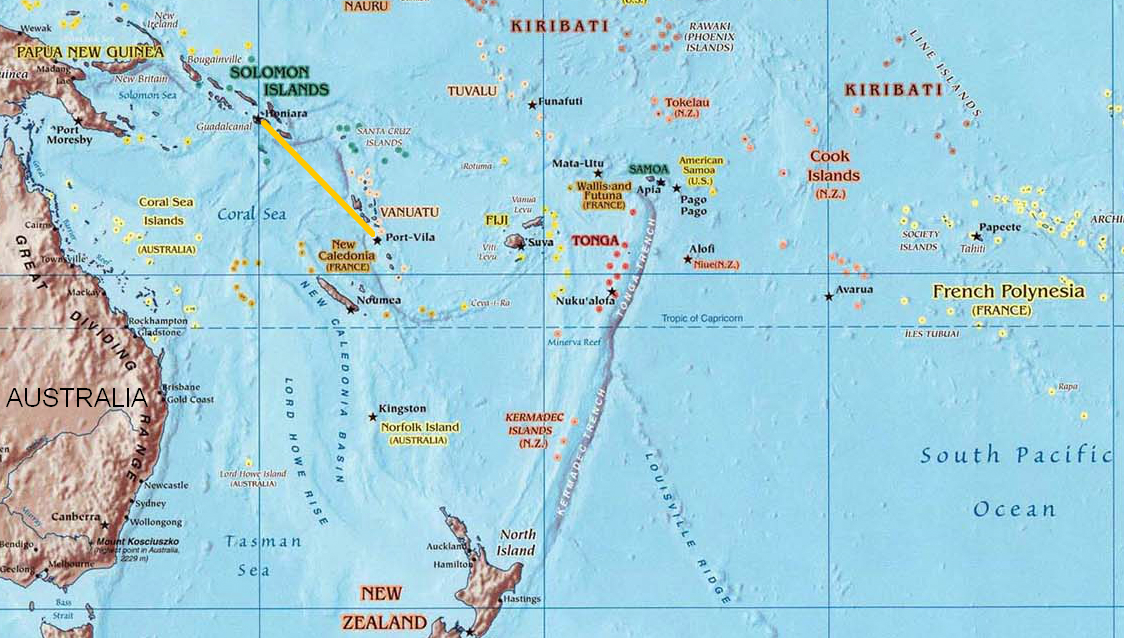

Vanuatu*

November 1st, 2012Unser nächstes Ziel waren eigentlich die Salomonen. Nur einer der Wege bzw. der einfachste dorthin führte über Vanuatu, wo wir in der Hauptstadt Port Vila auf der Insel Efate vier Tage verbrachten. Sicher wäre auch das übrige Vanuatu sehr sehenswert gewesen, aber man kann sich eben nicht alles anschauen.

Absolute Attraktion für uns: der Markt. Viel bunter und lebhafter als die Märkte in den französischen Besitzungen. Den haben wir konsequenterweise sogleich halb leer gekauft: Junge Kürbistriebe, Maniok und Maniokpudding, „Bohnen“ (so wurden sie uns verkauft, haben aber absolut nichts damit gemein), Schlangenkürbis, Süßkartoffeln, irgendwelche Kräuter, unidentifizierbare gelbe und grüne Früchte, Passionsfrüchte, eine Stachelannone, Bananen, Kokosnüsse, Papaya, pazifische Himbeeren und für diese einheimische Vanille. Die restlichen Tage haben wir dann damit verbracht, das ganze zu verkochen, zu essen, Zeitung zu lesen (Exzerpte siehe unten) und zwischendurch den Strand zu besuchen, bevor es schließlich wirklich auf die Salomonen ging.

Zum Abschluss gönnten wir uns noch jeder ein Schälchen Kava. Gewonnen aus der Wurzel eines mit dem schwarzen Pfeffer verwandten Strauchs, hat dieses Getränk eine etwas betäubende und einschläfernde Wirkung. Es wurde quasi im gesamten pazifischen Raum in erster Linie zu kultischen Zwecken getrunken, inzwischen ist es aber eher gang und gäbe es wie ein Feierabendbier zu trinken (allerdings ist es nur in speziellen (sehr speziellen) Spelunken zu bekommen). Nun könnte hier die Geschichte darüber stehen, wie wir in der Früh aufgrund der guten Wirkung den Wecker nicht gehört haben. Aber nein, alles ist gut gegangen und wir haben unseren Flieger ohne Probleme erreicht.

* Um den Sternchen treu zu bleiben, ebenfalls eine kurze Erklärung des Namens: zwar gibt es auch hier aufgrund etlicher Sprachgruppen (108 an der Zahl) auf den vielen Inseln keinen einheitlichen Namen. Aber den von Kapitän Cook verwendeten, erneut schottischen Namen „Neue Hebriden“, wollten die Einheimischen nach der Unabhängigkeit 1980 von England und Frankreich dann doch nicht haben und nannten sich fortan eben Vanuatu, was in mehreren der hiesigen Sprachen so viel wie „Heimat“ bedeutet.

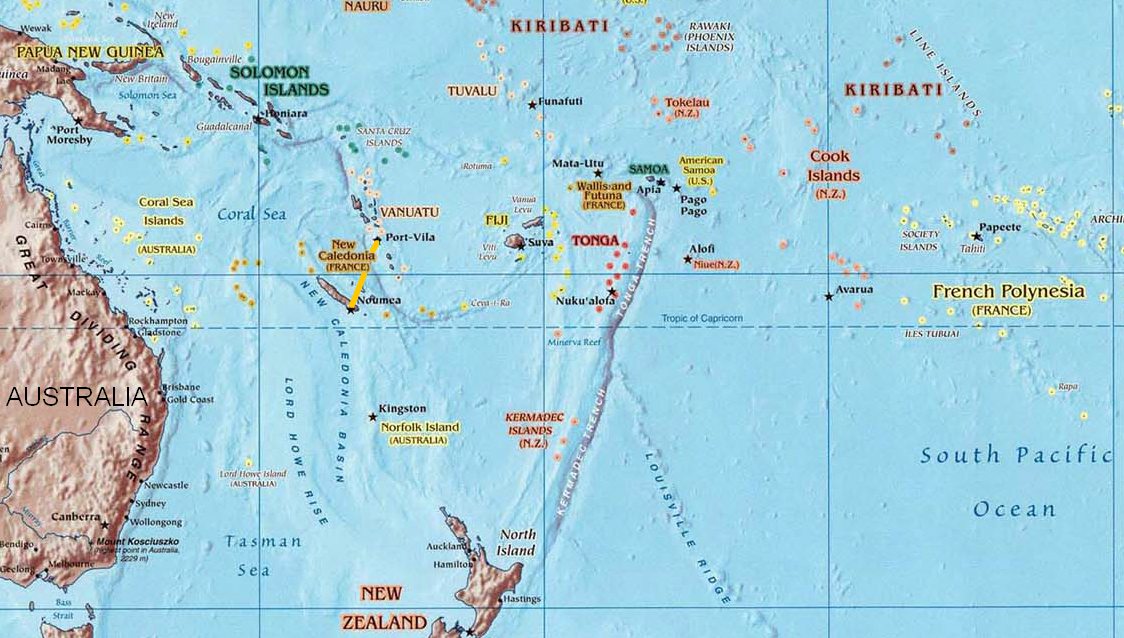

Kanaky* (Neukaledonien)

Oktober 29th, 2012Wiederum per Flugzeug waren wir hier angekommen — zu recht später Stunde, die Hauptstadt Noumea mit ihren teuren Unter- künften 50 km entfernt. Die Lösung: sich über Nacht im Flughafen einsperren lassen. Ausnahmsweise sogar ganz legal über die Touristeninformation eingefädelt und von der Polizei genehmigt. Dass mitten in der Nacht ein nicht eingeweihter Wächter auftauchte, ist eine andere Geschichte…

Am nächsten Tag dann ein Abstecher quasi nach Südfrankreich, denn in Noumea wähnt man sich eher dort als im Südpazifik. Anders als in Französisch-Polynesien, wo alles viel durchmischter ist, lebt hier die französische Bevölkerung fast ausschließlich in Noumea, während die Einheimischen auf der Insel verteilt, meist in kleineren Ansiedlungen, zu Hause sind. Lange haben wir uns nicht aufgehalten, sondern uns kurzerhand eine Luxuskarosse, genauer gesagt einen komplett durchgefahrenen Twingo, geleistet. So konnten wir diese riesige Insel (Längsausdehnung 400 km) auch in einer Woche einigermaßen erkunden und entweder im Auto übernachten oder unsere Hängematten an beliebigen Orten aufhängen.

Bereits die erste Nacht war schon ziemlich erfolgreich: wir hatten ein schönes Plätzchen auf einem kostenlosen Campingplatz für unsere Hängematten gefunden, als uns plötzlich mitten in der Nacht in der Nähe Schreie weckten. Offenbar handelte es sich um ein paar Betrunkene (hier ein großes Problem), so dass wir selbst schnell unser Zeug zusammenrafften und die Flucht ergriffen. Den Rest der Nacht verbrachten wir dann doch lieber an anderer Stelle im Auto. Aber davon abgesehen waren die kommenden Nächte sehr geruhsam und wir fanden immer sehr nette Ecken zum Übernachten.

Recht gewöhnungsbedürftig (nicht im negativen Sinne) war für uns allgemein die einheimische Bevölkerung, waren wir doch im sogenannten melanesischen Kulturraum angekommen. Während der polynesische Menschenschlag kupferfarbene Haut und feine Gesichtszüge hat sowie von schlanker Statur ist, sind die Melanesier stämmig, schwarzhäutig und, man kann es nicht anders sagen, haben für unser Verständnis zumindest im Alter ein derbes Gesicht mit einer knolligen Nase und tiefen Falten in den Wangen. Dazu dann noch herrlich gekräuselte Haare auf dem Kopf (oftmals sogar orangebraun bis blond und nicht schwarz, was aber vielmehr in Vanuatu und auf den Salomonen der Fall ist). So fühlt man sich dann plötzlich aus dem Pazifik nach Afrika versetzt. Doch ganz unabhängig vom Aussehen winkt einem jeder beim Vorbeifahren zu und im Gespräch entpuppen sie sich als die liebsten Leute.

Der Großteil Neukaledoniens ist sehr bergig, so dass sich so gut wie alle Straßen in einer Unzahl von Kurven durch die Landschaft winden und unglaublich viele Bäche und Flüsse überqueren. Man fährt durch eine Landschaft, die in den tieferen Lagen abwechselnd mit kleinen Niaouli-Bäumchen (mit dem Eukalyptus verwandt) bewachsen ist, die mit ihrer weißen Rinde und den tiefgrünen Blättern ein schönes Bild abgeben und Wäldern aus hier endemischen Araukarien-Sorten, welche im wesentlichen in die Höhe schießen und kaum seitliche Triebe ausbilden. Einziger Wermutstropfen sind die vielen Minen auf den Bergköpfen, wo im Tagebauverfahren das bereits erwähnte Nickel abgebaut, über ewig lange Förderbänder ins Tal und an die Küste transportiert wird, um dort auf Stückgutschiffe verladen zu werden. Eine Wanderung führte uns auch in die höheren Lagen, die aufgrund des vielen Niederschlags von Nebelwald bedeckt sind, u. a. mit riesigen Baumfarnen, den größten weltweit, bis zu 35m hoch und damit für uns sehr eindrucksvoll.

Auch am Strand muss manchmal ein Kaffee her.

Herausragend die Karstfelsen an der Küste von Hienghene, deren spitze Zacken über Mangrovenwäldern in die Höhe ragen und dicht von Flughunden („Roussette“, riesige Fledermäuse mit einer Spannweite von bis zu 80 cm) besiedelt sind, die dann in der Dämmerung ausschwärmen. Genauso unser romantischer Ausflug auf einen Berg bei Voh, von wo aus man einen netten, wenn auch sehr entfernten Blick auf das „Herz“ der Stadt hat — es hat sich auf natürliche Weise in den dortigen Mangroven gebildet, dadurch dass im Innern eine hellgrüne Mangrovensorte wächst und außen herum eine dunkelgrüne. Und schließlich drei Buchten bei Bourail, eine mit einem schönen Felsen im Meer, eine voller Araukarien und zu guter letzt die „amouröse“ Bucht (bai amoureuse)…

Zum Abschluss noch ein kleiner Bummel durch Noumea, wobei hier, abgesehen vom Gesamtbild, eigentlich nur die neogotische Kathedrale mit ihrem Kreuzgewölbe aus Holz und das Museum mit hunderten schönen Schnitzereien der einheimischen traditionellen Kulthäuser (Männerhäuser) sehenswert waren.

Nachdem die Sicherheitsleute am Flughafen der Meinung waren, jede unserer unzähligen Filmdosen einzeln öffnen zu müssen und wir dadurch beinahe unseren Flug versäumten, verließen wir diesen fernsten Punkt unserer Reise und nähern uns von hier an wieder langsam der Heimat.

* Auch hier erst einmal die Erklärung des Namens: „Caledonia“ war der römische Name für Schottland und Kapitän Cook fühlte sich wohl daran erinnert, als er das Land 1774 als erster Europäer sichtete. Für die Bezeichnung „Kanaky“ müssen wir etwas länger ausholen: Als wir einmal die Zeitung aufblätterten, war dort von einem Referendum die Rede. Wir dachten zuerst an das große, von Frankreich versprochene Referendum zur Entscheidung über eine mögliche Unabhängigkeit. Aber da das nicht wirklich im Interesse Frankreichs liegt (schließlich befinden sich hier die größten Nickelreserven weltweit), wird in dem Referendum lediglich darüber entschieden, ob Neukaledonien seinen bisherigen Namen beibehält oder in Zukunft „Kanaky-Neukaledonien“ heißen soll. „Kanake“ hat wohl nur im Deutschen eine negative Bedeutung und auch das erst seit den siebziger Jahren. Davor wurden hiermit Personen aus Ozeanien (im positiven Sinne) bezeichnet. Ursprünglich kommt das Wort aus dem Hawaiianischen und bedeutet schlicht „Mensch“. Da es in Neukaledonien mehrere hundert Stämme gibt und es somit keinen einheitlichen Namen für die Insel oder die Bewohner gab, etablierte sich der Name Kanaky für die Insel und Kanaken für die einheimische melanesische (schwarzhäutige) Bevölkerung.

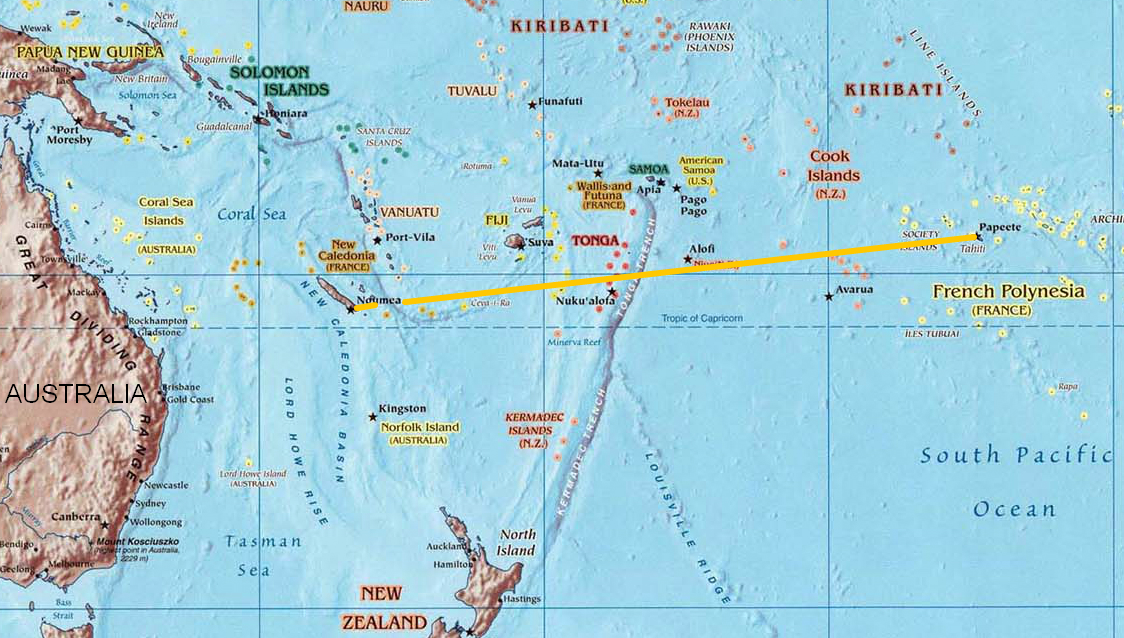

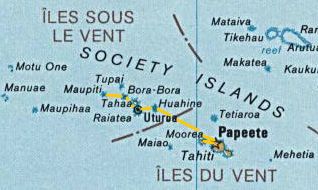

Die Gesellschaftsinseln*

Oktober 17th, 2012Da waren wir endlich im vermeintlichen Paradies angekommen. Aber auch dort ist nicht alles einfach. Angefangen bei den Preisen, die uns eigentlich bewusst waren. Da schluckt man dann doch etwas, wenn man für zwei Betten in einem Schlafsaal 50 Euro hinlegen muss. Und zudem waren wir glücklicherweise endlich einmal wieder in der EU angekommen (Französisch-Polynesien ist nach wie vor eine französische Kolonie), was den Schiffstransport ungemein vereinfacht: zu gerne wären wir einfach auf das nächste Frachtschiff gestiegen und auf die tausend Kilometer entfernten Marquesas gefahren, doch überall schallte uns nur entgegen, das sei aufgrund französischer Gesetze seit einiger Zeit nicht mehr möglich, wir sollten doch mit der „Aranui“ fahren. Auch dies hätten wir gerne getan, nur dummerweise ist selbige, früher Transportschiff, inzwischen zu einem Kreuzfahrtschiff mutiert**. So verbrachten wir erst einmal zwei Tage in der Hauptstadt Papeete auf Tahiti, erkundeten alle möglichen Optionen und entschieden uns schließlich für eine Kombination aus Fährfahrten und Fliegerei zwischen den Gesellschaftsinseln Tahiti, Huahine, Raiatea, Bora Bora, Maupiti und Moorea. Dort wo uns die Übernachtungen zu teuer erschienen, fuhren wir aus den Orten heraus und spannten unsere Hängematten mehr oder minder in der Wildnis auf. Zu essen gab es meistens stark subventioniertes Baguette mit aus den nahe gelegenen Ländern Marokko und Japan importiertem Dosenfisch (wobei die Thunfische oder Makrelen selbst meist wiederum ursprünglich aus der Südsee stammen — schöne globalisierte Welt) bzw., dort wo es möglich war, haben wir selbst gekocht.

Was uns auch gleich zu unserem Lieblingsthema, der Kulinarik, führt: Ganz so eintönig war es auch wieder nicht — wen unsere zehngliedrige Liste nicht interessiert, der möge bitte unten Weiterlesen :-).

- Tahiti/Moorea: Hier wurden uns gleich zu Beginn gekochte „Kastanien“ (Mape) angedreht. Sie schmecken jedoch anders und sehen auch komplett anders als die unsrigen. Sie stammen vielmehr von sehr eindrucksvollen Brettwurzelbäumen, durch ganze Wälder davon sind wir später auf Moorea gestreift (auch ideal für Hängematten).

- Alle Inseln: Herrlichste Kokosnüsse, frisch getrunken (mit genügend Geduld auch mit einem Taschenmesser zu öffnen, inzwischen tragen wir die Machete für diesen Zweck aber im Gepäck) und Köstlichkeiten daraus, wie Pudding oder vergorene Kokosmilch (schmeckt wie Joghurt).

- Wer sich fragt, wieso wir Deppen nur Dosenfisch verspeist haben: Außerhalb der Ortschaften und ihrer Märkte fischt jeder für sich selbst. So schließlich auch wir. Aber einen Mondfisch haben wir uns auf einem der Märkte einmal geleistet und sogleich gegrillt und mit einer mysteriösen lilafarbenen Wurzel verspeist (Raiatea) sowie einen Brocken frischesten Thunfischs (2kg) für umgerechnet 8 Euro erstanden (Maupiti). Was man damit macht? Z. B. „Poisson Cru“, (rohen Fisch), wie wir auf Huahine gelernt hatten. Anleitung siehe hier.

- Huahine: Wenn die Fisch- und Korallenvielfalt in den Riffen hier auch nicht ganz so ausgeprägt ist, wie im Westpazifik, so sind eine Besonderheit jedoch die hier vorkommenden Mördermuscheln, welche dicht an dicht in den wunderschönsten Farben leuchten (genauer gesagt die Muschellippen). Und essen kann man sie eben auch, in unserem Fall in Kokosnussmilch gekocht. Ein Gedicht!

- Raiatea: Endlich einmal wieder eine neue Frucht, die wir auf unserer Inselrundfahrt auf Raiatea*** entdeckt haben, den lilafarbenen „Sternapfel“. Herrlich im Geschmack, nur leider verklebt einem der weiße Saft auf Stunden komplett die Lippen.

- Die Brotfrucht ist, bzw. muss man sagen, nachdem die Baguettekultur eingeführt worden ist, war, das Hauptnahrungsmittel in Polynesien. Mit Brot hat diese melonengroße Frucht (eher ein Gemüse) zwar nicht viel gemein, aber gekocht in Kokosmilch, direkt aus dem Feuer oder fermentiert und als Pudding verarbeitet schmeckt sie ziemlich gut.

- Tahiti, Raiatea: Wie in jedem Land bisher haben wir auch in Polynesien wieder etliche Bananensorten unterschiedlichsten Geschmacks gefunden, hier jedoch eine ganz besondere: Die sogenannte „Fei“ wächst lediglich wild in den höheren Lagen der Inseln. Gekocht hat sie eine cremige Konsistenz und schmeckt etwas nach Süßkartoffel.

- Maupiti: „Ihr müsst unbedingt der/die/das lokale Joghurt probieren“, wie uns ein eingewanderter Franzose versicherte. Da wir noch keine einzige Kuh gesehen hatten, fragten wir gleich nach, woher die Milch denn komme. „Beste deutsche Milch“, die Antwort. Tatsächlich war das Zeugs nicht schlecht, vermutlich aber am meisten der in der Tat einheimischen Vanille zu verdanken, die auf den Gesellschaftsinseln in jedem Eck angebaut wird.

- Moorea, hier müssen wir etwas mehr ausholen: Nach unserer Ankunft wollten wir eigentlich nur einen kleinen Grat überqueren, um in den Nachbarort vom Fähranleger zu gelangen, wozu unser Reiseführer auch eine nette Beschreibung parat hatte. So hieß es an einer Stelle: „Nehmen Sie bei dem Bambushain nicht den falschen Abzweig.“ Punkt. Davon abgesehen, dass wir an besagtem Bambushain überhaupt keinen Abzweig gesehen haben, erwischten wir dann wohl auch in der Tat den falschen und aus der kleinen Querung wurde eine eintägige Wanderung mit unserem gesamten Hab und Gut, wenigstens über Aussichtspunkte mit Blicken auf die spektakuläre Landschaft Mooreas mit ihren zerklüfteten und herrlich grün bewachsenen Flanken des ehemaligen Vulkankraters. Auch die Ananasfelder im Tal, für welche Moorea bekannt ist, ließen uns das Wasser im Mund zusammenlaufen — nur leider von unserem Wanderweg aus unerreichbar. Erst am Abend, nachdem wir vor den teuren Unterkeunften mit unseren Hängematten wieder in die Wälder geflüchtet waren, stibitzten wir uns zwei und verspeisten sie am nächsten Tag in „Cook’s Bucht“. Traumhafte Kulisse mit ebenso traumhaft schmeckender Ananas :-). Zu schade, dass die Ananas in europäischen Supermärkten nicht einmal nur in die Nähe des Geschmacks und der Süße kommen (ähnliches könnte man auch über die Bananen sagen).

- Und zu guter letzt eine ganz spezielle polynesische Spezialität, die wir auf Tahiti probieren durften: „Fafaru“, Stinkfisch. Hierzu werden die Fischköpfe eines kleinen roten Rifffischs eine Woche in Salzwasser eingelegt. In der gewonnenen Flüssigkeit wird dann beispielsweise Thunfisch eine Stunde lang liegengelassen. Dies hat eine ähnliche „Kochwirkung“ wie Zitronensaft, nur dass der Thunfisch hinterher höllisch nach Schwefel riecht. Ein gewöhnungsbedürftiges, aber doch recht gutes Geschmackserlebnis.

Nach der Kulinarik lasse man dann noch etwas Botanik folgen: Etwa die an jeder Ecke wachsenden „Tiare“-Büsche (Kapjasmin), deren Blüten aufgrund ihres Duftes gerne zu prächtigen Hals- und Kopfkränzen aufgeflochten werden und den Gästen oder Heimkehrern zum Empfang umgehängt werden*(4) oder zu Duftöl verarbeitet werden. Die bereits erwähnten Brotfrüchte kommen von gewaltigen, sattgrünen Bäumen, die in den meisten Gärten stehen. Hecken von Hibiskus, sowohl gezogen als auch in der Wildform, leuchten in den unterschiedlichsten Farben. Und überhaupt ist alles einfach nur unglaublich grün.

Um noch etwas die Landschaft zu beschreiben: Die meisten der Gesellschaftsinsdeln sind von einem Korallenriff umgeben, teilweise haben sich hier größere Sandbänke gebildet (sogenannte Motus), die mit ihren weißen, kokosbestandenen Stränden voll und ganz dem Südseeidyll entsprechen. Dann die Lagune*(5) (Wasser zwischen Riff und der Hauptinsel), die etwa auf Bora Bora und Mauptiti nicht allzu tief ist und dadurch eine herrlich türkise Wasserfarbe hat. Und schließlich die Inseln selbst, älteren vulkanischen Ursprungs mit daher schon ziemlich erodierten Vulkankegeln, welche aber nichtsdestotrotz bis zu 2200m in die Höhe ragen, üppig grün bewachsen sind und ein spektakuläres Bild abgeben — herrlich auch zum Wandern.

Dass die Bewohner inzwischen entgegen früheren Zeiten reserviert gegenüber Besuchern sind, wie man oft hört, können wir überhaupt nicht bestätigen. Ganz im Gegenteil haben wir selten so viel Gastfreundschaft an einem Ort erlebt. Und so vergingen unsere drei Wochen hier wieder einmal wie im Flug. Unser nächstes Ziel: Neukaledonien.

* Der Name wurde der Inselgruppe von Kapitän Cook verpasst, da sie „gesellig beisammen liegen“.

** Uns selbst trifft das weniger als die Einheimischen, welche bspw. auf Fatu Hiva keinen Flughafen und nun eben auch kein Schiff mehr haben, um nach Papeete (der Hauptstadt Französisch-Polynesiens auf Tahiti) zu gelangen.

*** Hier haben wir mit 15 mal am Tag per Anhalter zu fahren unseren persönlichen Rekord aufgestellt. Denn zumindest während der Ferienzeit gibt es quasi keinen öffentlichen Transport.

*(4) Eine ganz besondere (nichtriechende) endemische Tiare wächst auf Raiatea – sie wird von den Einheimischen als heilig angesehen und das abpflücken ist mit extrem hohen Strafen belegt. Dummerweise hatten wir dort gerade nur noch einen Nachmittag übrig — die Dinger wachsen aber nur oberhalb von 500 Höhenmetern. Um 15 Uhr ging’s los, so etwas lässt man sich nicht so einfach entgehen. Vernünftigerweise wollte Ulli schon umdrehen, dazumal wir keinen Führer dabeihatten, der uns hätte zeigen können, wo diese seltenen Sträucher überhaupt stehen (wir hatten vorher keine Ahnung, wie sie aussehen). Aber der vor uns stehende Hügel mit seinen steilen Flanken sah in Martins Augen zu vielversprechend aus, also hinauf! Und, siehe da, wir haben drei sich in Blüte befindliche Sträucher entdeckt! (Und sind mit Ach und Krach bei Einsetzen der Dunkelheit wieder unten gewesen — unterwegs noch herrliche Wiesen voller Orchideen und Blicke auf die Lagune.)

*(5) Auch ideal für die hier überall praktizierte Zucht von schwarzen Perlen. Hierzu ist eine besondere Muschelart vonnöten, der, sobald sie eine bestimmte Größe erreicht hat, als Keim eine Perle, geschnitzt aus einer Süßwassermuschel aus dem Mississippi(!), operativ eingesetzt wird. Zudem wird ein wenig dunkles Perlmutt, das sich nur am äußeren Rand der Muschelinnenseite befindet, beigegeben, um so die typische schwarze Farbe zu erzeugen. Im Idealfall kann man bei guter Pflege der Muschel dann nach eineinhalb bis zwei Jahren eine schwarze Perle „ernten“.

Poisson Cru

Was macht der Reisende, wenn er gerade klatschnass von einem Ausflug im strömenden Regen zurückkommt und es auch weiterhin strömend regnet? Er geht auf den Markt und kauft sich die folgenden Zutaten*:

- einen kleinen Thunfisch

- eine reife Kokosnuss

- drei Limetten

- eine Handvoll Paprika, Tomaten oder Gurken

- bei Belieben eine kleine Zwiebel

Daraufhin möge man eine Küche aufsuchen, den Thunfisch zerlegen, in Würfel schneiden und im Anschluss mit dem Saft der Limetten sowie einer guten Prise Salz für eine halbe Stunde marinieren. In der Zwischenzeit nehme man eine Machete zur Hand (ein Stein oder Hammer tut es jedoch auch), schlage die Kokosnuss entzwei und betätige sich damit an einem Kokosnusskratzer. Die gewonnenen Raspeln versetze man mit dem Kokoswasser und einer weiteren Teetasse Leitungswasser, knete das Ganze dann ordentlich durch und drücke es über einem Sieb aus. Die so gewonnene Kokosnussmilch vermische man dann mit dem marinierten Thunfisch, dem nun ebenfalls gewürfelten Gemüse und gebe noch ein paar von den Kokosraspeln hinzu. Eine Stunde ziehen lassen und fertig ist der „Poisson Cru“ (franz. „roher Fisch“).

* So geschehen in Auki auf den Solomonen, wo wir uns befanden, als wir diesen Text verfassten (tippen tun wir dies im indonesischen Teil Neuguineas, in Sorong, so viel zur Aktualität).

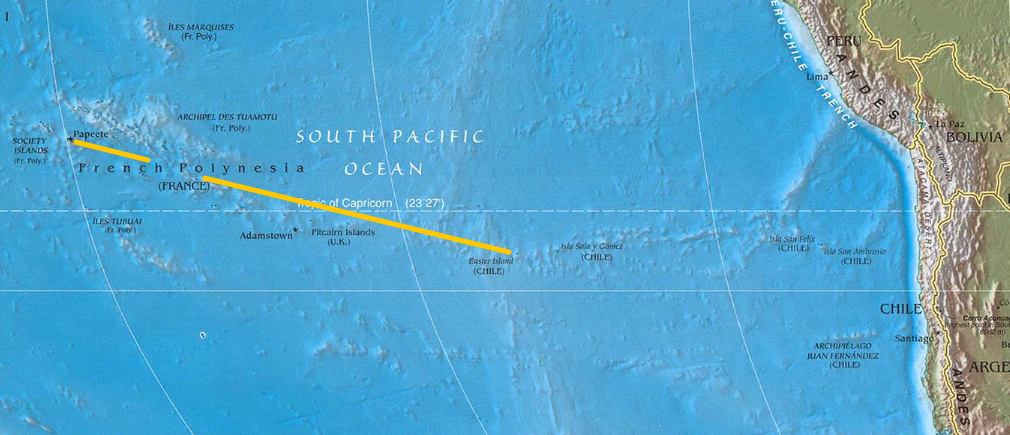

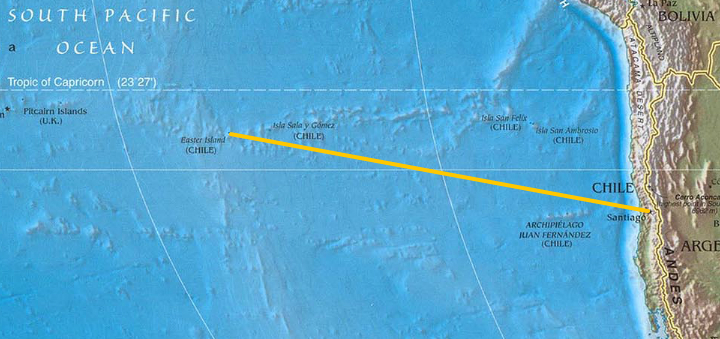

Rapa Nui*

Oktober 3rd, 2012Die 3500km von Santiago auf die Osterinsel legten wir gezwunger- maßen also in ein paar Stunden zurück. Zum ersten Mal auf unserer Reise campierten wir in einem (geliehenen) Zelt, da uns die Bäume für die Hängematten fehlten und andere Unterkünfte uns zu teuer erschienen. Es sei gleich vorweggenommen, die beste Art der Unterkunft war es nicht, den am dritten Tag sollte ein kleiner Zyklon über uns hinwegfegen: Niemand auf der Insel hatte zu dieser Jahreszeit mit so etwas gerechnet (auch unser Gastgeber von der Marine nicht) und so wurden wir nach einer wirklichen Ruhe vor dem Sturm ziemlich überrascht, als es uns das Zelt schier über dem Kopf zusammendrückte. Als dann der Regen einsetzte, war unser chilenisches Zelt endgültig überfordert und es stand augenblicklich unter Wasser, so dass wir die Flucht in die geräumige Küche des Campingplatzes ergriffen und dort die restliche Nacht mit allen anderen Gästen verbrachten.

Den ersten Tag unseres Besuchs verbrachten wir aber erst einmal damit, einen der drei großen Vulkane der Insel zu besteigen, den mit Schilf bewachsenen Kratersee zu umrunden, uns an der eindrucksvollen Landschaft sattzusehen und mit den überall wild wachsenden Guaven sattzuessen (das Essen hier war uns zu teuer :-)). Daneben liegt am Kraterrand auch die heiligste Stätte der jüngeren Inselgeschichte mit etlichen Petroglyphen und Steinhäusern für die ehemalige Priesterkaste.

Was uns jedoch, wie auch alle anderen Reisenden vor uns, am meisten faszinierte, der eigentliche Grund für unseren Besuch war und wo wir die nächsten Tage unsere Zeit verbrachten, waren die monumentalen Steinstatuen auf der Osterinsel, die sogenannten Moai. Wie auch immer sie entstanden sein mögen und was der Grund dafür war, darüber werden sich die Wissenschaftler in alle Ewigkeit streiten. Aber die Moai tatsächlich vor sich stehen zu sehen ist nichtsdestotrotz sehr beeindruckend. Gleich im Hauptort (und eigentlich auch einzigen Ort auf der Insel), Hanga Roa, sind etlich Marae (heilige Stätten) zu finden, welche im Wesentlichen aus einem Ahu (eine aus Steinen aufgeschichtete Plattform) bestehen und auf welchen wiederum in den meisten Fällen ebenjene Moai stehen. Sind die Plattformen meist schon zwei Meter hoch, so sind die kleinsten Statuen darauf nocheinmal zwei bis hin zu gewaltigen zehn Metern hoch. Zu allem Übermaß sind manche auch noch mit einer Kopfbedeckung aus tonnenschwerem roten Lavagestein geschmückt.

Wandert man die Küste entlang, so finden sich immer wieder Ahus, die meisten zwar mit umgestürzten Moais (alle, die heutzutage stehen, sind in jüngster Zeit wieder aufgestellt worden), aber trotzdem sehr eindrucksvoll. Etwas weiter im Inland dann sieben riesige Moai nebeneinander und, am gewaltigsten, auf der anderen Seite der Insel, der Ahu Tongariki, 200m lang, auf ihm 15 Moai — dahinter der anbrandende Pazifik und die steil abfallenden Flanken des Poike-Vulkans. Atemberaubend! Insgesamt gibt es auf der Insel fast tausend dieser Moai. Von diesen sind ca. 400 noch „in Arbeit“ und befinden an einem Hang des Vulkans Ranu Raraku. Sie stehen und liegen dort dicht an dicht mit ihren unterschiedlichen Größen, Formen und Gesichtsausdrücken — auch dies ein majestätischer Anblick, insbesondere in den Morgen- und Abendstunden. Um beim Schwärmen zu bleiben: dass die Nachwehen des Sturms noch nicht ganz vorüber waren, konnte uns nicht davon abhalten, weitere Ahus an der Südküste zu besuchen. So wurden wir zwar immer wieder klatschnass, aber die vielen sich anschließenden Regenbögen im Meer hinter den Ahus, waren so klar, nah und farbenprächtig, dass sie zum schönsten gehören, was wir jemals gesehen haben.

All diese Sehenswürdigkeiten hätten wir aber nicht so bequem erreichen können, wenn hier per Anhalter zu fahren nicht so einfach gewesen wäre: Wo erlebt man es schon, dass jemand extra umdreht, um einen mitzunehmen oder seine sonntägliche Spazierfahrt abbricht, um die Anhalter wo anders hinzufahren? In dieser, aber auch in jeglicher anderen Hinsicht, waren die Leute wirklich außerordentlich freundlich.

Am letzten Tag dann noch ein Bad am weißen, palmen- und moaibestandenen Strand der Insel, inklusive im vorangegangenen Sturm gestrandeten deutschen Segelschiffs. Letzteres war leider das einzige Schiff auf der Insel, was auch hier unsere Hoffnung zunichte machte, per See nach Tahiti zu gelangen — stattdessen nocheinmal chilenischer Weißwein im Flieger von LAN Chile nach Papeete in Französisch Polynesien.

* Der einheimische Name der Insel, besser bekannt als Osterinsel. So genannt, da an Ostern 1722 vom Niederländer Roggeveen „entdeckt“.

Südwinter in Chile

September 6th, 2012Die Durchquerung des südamerikanischen Kontinents musste natürlich gleich mit einem Bad im Pazifik gebührend gefeiert werden. Dank dem Humboldt-Strom allerdings ein ziemlich kaltes Unterfangen (immerhin wesentlich angenehmer als das Bad zuvor auf 4500m), aber ansonsten war es endlich einmal wieder herrlich warm, dank des ariden Wüstenklimas hier.

In Arica selbst gibt es eine eigentümliche, aber am Ende doch recht hübsche Fertigbaukirche von Eiffel (natürlich mit Eisengerüst) zu bestaunen. Eigentlich für Ilo in Peru bestimmt, waren die Aricaner so überzeugt von der erdbebensicheren Bauweise, dass sie die Kirche gleich für sich selbst behielten. Verständlich, wenn die eigenen Kirchen alle gefühlten dreißig Jahre einem Erdbeben oder Tsunami zum Opfer fallen. Außer einem Zollgebäude (auch von Eiffel), einer Esslinger Dampflok und ungemein schmackhaften Loco-Empanadas*, besticht eher die Umgebung von Arica: vor allem die gewaltigen Oasenflusstäler, die sich von den Anden bis an den Ozean erstrecken, sind absolut sehenswert. Seit jeher aufgrund ihrer Fruchtbarkeit besiedelt, bergen sie einen enormen archäologischen Fundus (Mumien, Geoglyphen**, komplett erhaltene jahrtausende alte Textilien in den intensivsten Farben etc.) und sind mit ihren Olivenhainen und gewaltigen Flanken auch sehr schön anzuschauen.

Unser nächstes Ziel: die Hafenstadt Iquique, reich geworden durch den Salpeterboom zu Beginn des letzten Jahrhunderts***. Zeugen des entstandenen Reichtums sind noch in Form von zahlreichen hübschen und teilweise recht stattlichen Holzhäusern zu finden, welche in den letzten Jahren restauriert worden sind.

Einge Sachen mehr hätte es in de Umgebung noch zu sehen gegeben, aber wie wir im Internet recherchiert hatten, sollte in den nächsten Tagen eines der wenigen Frachtschiffe zur Osterinsel auslaufen — und das von Valparaiso aus, lediglich 1.700km südlich. Zum Glück ist das Bussystem in Chile recht effizient und so waren wir bereits 24 Stunden später da. In der altehrwürdigen Hafenstadt Valparaiso sah die Lage wieder etwas differenzierter aus: von Auslaufen noch keine Spur und Mitfahren könne man sowieso nicht. Immerhin wurde uns Hoffnung auf ein Marineschiff gemacht — nach dem anstehenden Wochenende sollten wir jedoch erfahren, dass man zwar mitfahren kann, es aber erst drei Monate später auslaufen sollte. Die einzige Möglichkeit war nun noch ein kleiner Rostkahn — ob er bis zur Osterinsel fahren sollte oder nur bis zum näher gelegenen Juan-Fernandez-Archipel würde sich im Laufe der folgenden Woche entscheiden. Für uns die Gelegenheit auch das südliche Chile (sehr relativ, wenn man die Geographie des Landes betrachtet) etwas kennenzulernen. Zunächst statteten wir der Isla Negra einen Besuch ab, einer kleinen Ortschaft südlich von Valparaiso. An diesem wunderschönen Ort mit dem anbrandenden Pazifik hatte sich der Dichter Pablo Neruda eines Häuser errichtet, gefüllt mit Kuriositäten aus aller Welt.

Im Anschluss ging es per Nachtbus weiter nach Puerto Montt und die Insel Chiloe. Dort erwartete uns jedoch leider nicht eitel Sonnenschein, sondern der chilenische Winter: Kälte, Wind und Dauerregen*(4) (dabei waren wir der Kälte gerade erst entflohen; auch aus Deutschland hören wir Nachrichten von schönstem Sommerwetter). Gleichzeitig sorgt der Regen aber auch für eine herrlich üppige Vegetation, in welcher wir einige Spaziergänge unternehmen konnten, und für gemütliche Lesestunden in den hiesigen farbenfrohen (jedoch unbeheizten) Holzhäusern, wie man sie sonst aus Norwegen kennt. Nette Holzschindelkirchen und wunderbares Essen (u. a. die mit Abstand besten Austern, die wir jemals verspeist haben. Zugegeben: So viele haben wir in unserem Leben zwar noch nicht gegessen, aber das tut wahrscheinlich nichts zur Sache) runden das Bild ab und wir verbrachten ein paar schöne Tage in den Ortschaften Cucao, Castro und Ancud.

Zurück in Puerto Montt auf dem Festland nahmen wir wieder einmal eine der freundlichen Familienunterkünfte im chilenischen Süden in Anspruch und beglückten die Familie sogleich mit dem Duft eines Seeaals, bei dem wir uns am schönen Fischmarkt der Stadt nicht zurückhalten konnten ihn zu kaufen (kochen kann man zum Glück in den meisten dieser Unterkünfte; Chile ist eines der teuersten Länder in Südamerika und in Restaurants zu speisen war uns somit fast unmöglich). Das Räucherstäbchen lies nicht lange auf sich warten. Am nächsten Tag stand ein Ausflug in einen nahe gelegenen Nationalpark an. Bzw. vielmehr ZUM Nationalpark, hielt der Bus bereits 14 km vor dem Parkeingang. Zu dieser Jahreszeit läuft es auch per Anhalter nicht gut und so kamen wir am Eingang zu Fuß genau gleichzeitig mit dem ersten Auto an, das die Strecke gefahren ist. Zu sehen gab es zur Belohnung einen wunderbar urigen Wald mit gigantischen Bäumen (manch einer hat vielleicht schon chilenischen Umo-Honig probiert; er stammt von diesen Urwaldriesen) und nach einem weiteren Marsch das eigentliche Ziel, uralte „Alercen“, riesige Nadelbäume, bis zu 3500 Jahre alt.

Von Puerto Montt ging es dann weiter nach Puerto Varas, eigentlich ganz nett an einem See mit Vulkanblick gelegen. Leider hatten wir um ein paar Tage das alljährlich stattfindende Regenfestival versäumt — die Not macht erfinderisch — wenigstens durften wir aber noch den Regen erleben. So sahen wir auch keinen Vulkan, sondern lediglich die von den zahlreichen deutschen Einwanderern errichtete Kirche getreu einem schwarzwälder Vorbild. In einem weiteren „deutschen“ Städtchen am See blieb uns der starke Dauerregen treu und so labten wir uns nur kurz an einer Himbeertorte und ergriffen im Anschluss die Flucht nach Valdivia. Sehr sehenswert ist dort vor allem der Fischmarkt mit allem möglichen Getier — nicht nur totes, sondern in Form von riesigen Seelöwen und Pelikanen, buhlend um die Fischabfälle, auch quicklebendiges. Und — oh Wunder! — am Nachmittag endlich einmal wieder Sonnenschein, den wir gleich nutzten, um eine der sehr schön gelegenen alten spanischen Festungsanlagen um die Bucht von Valdivia herum (errichtet aufgrund der Bedrohung durch englische und holländische Freibeuter), zu besuchen.

Nächstes Ziel: die nächste endemische Pflanze, die in deutschen Vorgärten immer häufiger anzutreffende Araukarie, einmal in ihrer natürlichen Umgebung anzutreffen. Dieses Unterfangen endete jedoch fünfhundert Höhenmeter vorher, nämlich im Schnee. Der Regen hatte sich dank einer kalten Polarfront in reichlich Schnee verwandelt und wir sind leicht stecken geblieben, wie man unten sieht.

Inzwischen hatten wir auch erfahren, dass das Schiff, auf welches wir gehofft hatten, die Osterinsel nicht ansteuern würde. Somit waren wir gezwungen unsere Ideale über Bord zu werfen und doch den Flieger zu nehmen. Bis zu unserem Abflugsdatum verbrachten wir noch ein paar nette Tage in Valparaiso (u. a. mit dem Genuss von rohen Seeigeln und heimischen Pilzen, hmmm!), denn im Süden war es uns endgültig zu kalt geworden.

* Wir sind so nett und erläutern auch, um was es sich handelt: Empanadas, gefüllte Teigtaschen, gibt es, wie in ganz Südamerika auch hier. So herrlich geschmeckt, gefüllt mit Abalonen (Locos, Seeohren, eine Art Seeschnecken), haben sie uns allerdings noch nie.

** riesige Erdzeichnungen, welche entweder durch das Entfernen oder Hinzufügen von Steinen und Erdmaterial sichtbar werden und aufgrund der langsam ablaufenden Prozesse in der Atacama-Wüste über Jahrhunderte bis Jahrtausende sichtbar bleiben. Am bekanntesten hiervon sicherlich die Nazca-Linien in Südperu, aber eben auch hier in Arica sind an den Hängen der Täler Lamas und menschenähnliche Darstellungen zu bewundern.

*** Bevor das Haber-Bosch-Verfahren zur künstlichen Synthetisierung erfunden worden war, war der hier reichlich vorkommende natürliche Salpeter unersetzlich für Schwarzpulver und Kunstdünger. Nach der Erfindung dann der rapide Niedergang der Städte in der Atacama-Wüste, während sie sich heute dank zahlreicher Kupfervorkommen langsam wieder erholen.

*(4) Charles Darwin, der 1834 auf Chiloe war, notiert hierzu: „Im Winter ist das Klima schaudervoll, und im Sommer ist es nur ein wenig besser. Ich glaube, es gibt innerhalb der gemäßigten Zonen wenige Teile der Erde, wo so viel Regen fällt. Die Winde sind sehr stürmisch und der Himmel ist beinahe immer bewölkt.“.

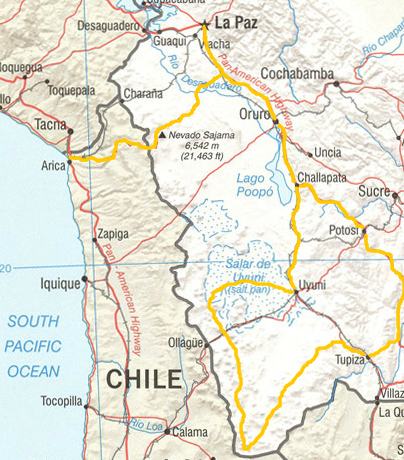

An den Pazifik

August 9th, 2012Gleich nach unserer Ankunft frühmorgens in La Paz sind wir die paar Kilometer hinauf nach El Alto gefahren, um dort unser Glück auf der zwei mal wöchentlich stattfindenden „Feria“ zu versuchen. Ein gigantischer Flohmarkt, der sich über mehrere Quadratkilometer hinstreckt. Entgegen dem Versuch, unsere Kamera hier wieder zu finden, ist es wohl ein einfaches eine Stecknadel im Heuhaufen zu finden. Wir hätten zwar so einige schöne Kameras erwerben können, die kurz vorher wohl noch am Hals eines Touristen hingen, aber unser antikes Sammlermodell war nicht dabei. Kurios jedoch, was es hier sonst noch so zu kaufen gibt: von der durchgebrannten Glühbirne über leere Deoroller, alte Zylinderblöcke und gebrauchte Unterhosen, hin zu Karaoke-CDs der neuesten bolivianischen Schlager, funkelnagelneuen Autos und dem letzten Schrei an Küchengerät. Nachdem wir locker die Strecke eines Halbmarathons zurückgelegt hatten und auf Grund eines Kälteeinbruchs völlig verfroren waren, sind wir schließlich zur Kriminalpolizei gegangen, um auch formell Anzeige zu erstatten: Immerhin nahmen die sehr schick gekleideten Herren die Sache sehr ernst und Ulli durfte die Bösewichte aus einer Kartei von fünfhundert Sträflingsfotos ausfindig machen — dummerweise sahen in unseren Augen alle mehr oder weniger gleich aus. Unsere Frage, wo wir als nächstes suchen könnten, wurde damit quittiert, dass das viel zu gefährlich sei. Hiermit gaben wir uns natürlich nicht zufrieden und fragten uns so lange durch diverse Fotogeschäfte, bis wir auch den zweiten Umschlagplatz von Diebesgut in El Alto ausfindig gemacht hatten. Da hier jedoch erst im Dunkeln Leben einkehrt, ging es erst einmal wieder hinunter nach La Paz, um die dortigen Schwarzmarktviertel („Chinesenmarkt“ im lokalen Sprachgebrauch) abzuklappern und unser Hotel vom letzten Mal zu beziehen (in diesem Fall auch dies gar nicht so einfach, war doch das komplette Regierungsviertel, in dem sich das Hotel befindet, von Minenarbeitern besetzt, die immer wieder Dynamitladungen zündeten, um ihre Forderungen durchzusetzen). Nachts also wieder hinauf nach El Alto — trotz intensiver Suche: Nichts, obwohl hier ein wahnsinniges Gewusel an dunkel gekleideten Personen herrschte, von denen jeder seine neueste Beute feilbot. Die meisten einzelne Handys, am schlimmsten jedoch jene Gestalten, die nur eine geklaute Hose oder ein einzelnes Brillengestell in der Hand hielten. Gleich nebenan dafür wieder die schöneren und interessanten Seiten Boliviens, befindet sich doch hier inzwischen ein Großteil des Hexenmarktes, der in La Paz durch die Souvenirgeschäfte vertrieben worden ist. Am nächsten Tag gingen wir dann von einem Fotogeschäft La Paz’s zum anderen (und deren gibt es viele, wir waren in achzig bis hundert unterschiedlichen Geschäften). Penetrant haben wir in jedem einzelnen nach unserem Kameramodell gefragt, so waren doch in den meisten Auslagen „gebrauchte“ Kameras zu sehen. Wir waren schon kurz davor die Suche wieder abzubrechen, da erzählt uns doch tatsächlich einer der Geschäftsinhaber, ihm sei genau dieses Modell ein paar Tage früher von einem Peruaner angeboten worden. Doch nicht verzagen, irgendwie steckt hier jeder mit drin: der Händler tätigte ein paar Anrufe und fragte uns anschließend, zu welchem Preis wir bereit seien, die Kamera zurückzukaufen. Da waren wir erst einmal baff. Doch natürlich einigten wir uns auf einen Preis und ein paar Stunden später hielten wir tatsächlich die Kamera(s) samt Objektiven in unseren Händen!

Somit konnten wir endlich unsere Reise in Potosi fortsetzen. Aufgrund immenser Silbervorkommen einst die reichste Stadt der Welt, finden sich hier etliche interessante Kolonialgebäude, sowie natürlich der „Reiche Berg“ (Cerro Rico) selbst, der in diversen Rottönen über der Stadt thront. Bereits Mitte des 17. Jahrhundert hatte man ihm soviel Silber abgerungen, dass die geförderten Silbermenge gereicht hätte, um eine Brücke nach Europa zu bauen, wie man sagt. Auch heute noch schufften 60.000 Bergleute unter widrigsten Bedingungen untertage, was man sich mit einer geführten Tour anschauen kann. Auf 4.500m geht es in die Stollen, teilweise kommt man nur im Kriechgang weiter, je tiefer desto heißer wird es (im Innersten an die 55°C) und die Luft stickig und unglaublich staubig. Die Bergleute arbeiten in dieser Hölle zehn Stunden am Tag ohne Essen und Trinken, nur den Mund voller Kokablätter*, um das Hungergefühl zu mindern. Viele fangen bereits mit zehn bis zwölf Jahren in den Stollen zu arbeiten, werden aber meistens nicht älter als 35 Jahre.

Für uns ging es weiter in das südlich gelegene Tupiza. Sowenig der Ort auch zu bieten hat, so schön (wenngleich karg) ist die Umgebung: die Berge leuchten in unterschiedlichen Farbtönen, die Flanken kakteenbestanden, durchzogen von türkisen Flüssen und immer wieder kleine Adobedörfchen. Doch unser eigentliches Ziel war eine mehrtägige Tour hin zum Salar de Uyuni, einem Salzsee mit gewaltigen Ausmaßen. Unsere Route dorthin führte wiederum durch eine sehr karge Landschaft, deren Farben aber durch die große Höhe und klare Luft intensiv und eindrucksvoll leuchten: rote, grüne, blaue und weiße Seen (hervorgerufen durch Algen bzw. gelöste Mineralien), dazu ein dunkelblauer Himmel und am Boden hellgrüne Moospolster. Zudem wird die Hochebene hier von etlichen Tieren bewohnt, wovon wir vor allem unzählige Flamingos, Lamas, Vicunas (eine Wildform des Lamas) und den einen oder anderen Strauss beobachten konnten.

Angekommen am Salzsee, waren wir beeindruckt von der sich bis an den Horizont erstreckenden schneeweißen Salzfläche, die sich über 10.600 km² erstreckt, 20-mal die Größe des Bodensees. Nachdem wir mit dem Jeep einmal quer über den Salar gedüst sind, füllten wir noch schnell unsere Salzvorräte auf und waren dann schon in Uyuni, dem Endpunkt der Tour, viel zu schnell angekommen.

Dort hielt es uns nicht lange (Uyuni hat den Charakter einer sowjetischen Plansiedlung) und so schlugen wir uns bis an die chilenische Grenze durch. Nach dem Besuch einer wunderschön ausgemalten Kirche mitten in der Provinz (noch auf bolivianischer Seite) und etlicher sogenannter Bestattungstürme (hier wurden früher die Toten in einer Art Hockposition beerdigt), war unser Ziel ein kleines Nationalparkrefugium direkt hinter der Grenze. Doch nicht so einfach: erst einmal mussten wir einen LKW-Stau von drei Kilometern Länge an der Grenze überwinden (dumm, wenn man genau mit diesen LKWs per Anhalter unterwegs ist) und dann wollte uns der chilenische Zoll unsere Essensvorräte für das Refugium abknöpfen, obwohl es dort weit und breit nichts zu kaufen gibt, da half alles diskutieren nichts. Also haben wir kurzerhand gesagt, wir essen alles an Ort und Stelle beim Zoll auf — einen Teil haben wir tatsächlich gegessen und den Rest währenddessen wieder in den Taschen verschwinden lassen. Endlich angekommen, wurden wir mit einem wahrhaft grandiosen Panorama belohnt: Um uns herum zwei perfekt geformte, schneebedeckte Vulkankegel, davor ein schöner See und direkt vor unserem Refugium (das wir ganz für uns alleine hatten) grasende Lamas und Vicunas. Am nächsten Tag mussten wir nach einem letzten Sprung in das eiskalte Wasser des Sees (auf 4500m) schon wieder Abschied vom Altiplano nehmen — per LKW und Bus ging es durch einmal mehr eindrucksvolle Landschaft recht rasant hinunter nach Arica — wir hatten den Pazifik erreicht!

* Nicht zu verwechseln mit Kokain, das in einem chemischen Prozess aus den Kokablättern hergestellt wird. Das Kauen der Blätter hat lediglich eine leicht aufputschende und hungermindernde Wirkung. Wie man inzwischen weiß, ist es für die Hochlandbewohner ganz im Gegenteil sogar essentiell, da traditionell keine Milch oder Milchprodukte getrunken/gegessen werden und Koka eine hohe Konzentration an Kalzium enthält.

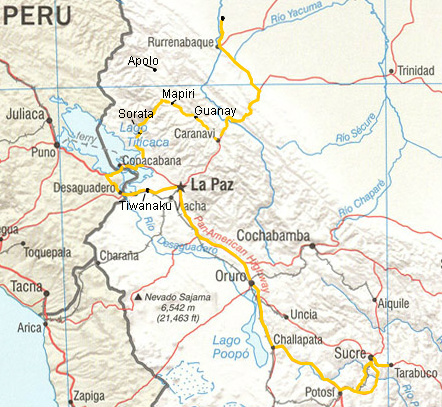

Bolivianische Odyssee

Juli 11th, 2012In Rurrenabaque angekommen, waren wir als erstes erstaunt über die touristische Infrastruktur hier. Waren wir bislang meistens eher in abgelegenen bzw. bei Rucksackreisenden gerade nicht im Trend liegenden Reisezielen unterwegs (und die werden vom „Lonely Planet“ vorgegeben, dem de facto Reiseführermonopol heutzutage, den wir dieses Mal aus guten Gründen zu Hause gelassen haben), so war hier das Gegenteil der Fall. Sprich an jeder Ecke Touranbieter und „Lounges“ mit „Chill“-Musik, WiFi (Funkinternet, ganz wichtig! — jeder hat sein Laptop auf dem Schoß) und Pizza. Wir sind gehässig, aber bei so einigen Reisenden fragt man sich dann doch, wieso sie ihr Heimatland eigentlich verlassen.

Umso schöner unser viertägiger Ausflug in den angrenzenden Regenwald: Kaum aus dem Boot ausgestiegen, wurden wir vom Geschrei der Brüllaffen begrüßt: ein gespenstischer Lärm! Noch auf dem Weg zu unserer Unterkunft mitten im Wald (ein Bungalow zu allen vier Seiten offen, geschützt nur durch Moskitogitter — traumhaft!) weitere Affenarten und gigantische Urwaldriesen. In den folgenden Tagen dann Kanu- und Angelausflüge (insbesondere die Piranshas haben gut gebissen) und dank ausgiebigem Regen Märsche durch teilweise hüfthohes Wasser. Unterwegs etliche frische Jaguarspuren, interessante Urwaldpflanzen und -früchte, verschiedenste Vögel, immer wieder Affen und am Abend im Dunkeln leuchtende Kaimanaugen.

Ein von uns auf der Rueckfahrt an einer Sandbank entdecktes

und dort wohl angespültes Faultier — wir nahmen es auf unser

Boot und es wurde in einem Schutzgebiet wieder ausgesetzt.

Nach unserer Durchmessung des Amazonasbeckens, welches kurz hinter Rurrenabaque endet, ging es weiter durch die hügeligen, immer noch tropischen Yungas über mehrere Zwischenstationen einmal mehr in ein kleines Dorf, genannt Mapiri (wunderschöne Fahrt dorthin). Unser Ziel war es, einen Jeep (einziges öffentliches Transportmittel) in ein weiteres Dorf zu bekommen, doch vergebens: zwei Tage lang wurden wir vertröstet, bis wir schließlich unseren Plan aufgaben, von diesem Dorf auf das Hochplateau der Anden (den Altiplano) hinaufzuwandern. Es blieb uns nichts anderes übrig, als über eine andere Route direkt per öffentlichem Jeep hinaufzufahren. Ungewollt landeten wir so im mediterran anmutenden Sorata. Obwohl auf 3000 Höhenmetern liegt es geschützt zwischen den umgebenden 6000ern, so dass selbst Dattelpalmen auf der Plaza gedeihen. Und keine Moskitos mehr!! Die nächsten zwei Tage nutzten wir, um an blühendem Ginster vorbei durch Lupinenwiesen zu streifen, den lokalen Markt zu erkunden und bei einer Bergwanderung einige Fundstücke aus den umliegenden Goldminen zu ergattern*.

Es trieb uns weiter, denn an Sonntagen wird in Copacabana am Titicacasee geweiht. Keine Kinder oder sonstigen Seelen, sondern das neu erworbene Auto. Mehrere Franziskanerpriester mit Weihwasser in Plastikeimern wandern sodann durch die wunderschön blumenverzierten Auto- und LKW-Kolonnen, um selbige im Sekundentakt zu segnen. Ein kurioser Anblick! Am nächsten Tag ging es in ein kleines Dorf am Rande des Sees, etliche Kilometer von Copacabana entfernt. Angeblich recht schwer zu erreichen, wunderten wir uns, dass gleich am frühen Morgen genügend Leute zusammen waren, um einen kleinen Bus zu chartern. Wie wir erfahren sollten, eine Horde von Missionaren, welche kollektiv in selbiges Dorf „einfielen“. Sodann erkundeten wir die Umgebung, eine der ältesten Kulturlandschaften Südamerikas, voller terrassierter Felder und entsprechend schöner Wanderwege mit Blicken auf die umliegenden schneebedeckten Berge und den tiefblauen See (unterwegs gab es zwar nichts zum Essen, die Bevölkerung war es zum hiesigen Muttertagsfest ausgeflogen, dafür Bier nach deutschem Reinheitsgebot. Beides nutzten vor allem die Männer…). Anschließend brachte uns ein Ruderer dennoch sicher auf eine vorgelagerte Insel: Noch mehr schöne Ausblicke, Horden von Lamas, Sonnenuntergang, Sonnenaufgang, ein Boot zurück nach Copacabana. Das nächste Ziel: Die Ruinenstadt Tiwanaku. Um nicht den Standardausflug von La Paz aus dorthin machen zu müssen, reisten wir kurzerhand nach Peru aus, tranken eine Inca Kola und aßen ein Ceviche**, reisten am nächsten Grenzübergang wieder nach Bolivien ein*** und schon waren wir da. Über Tiwanaku könnten wir jetzt viel schreiben, tun wir aber nicht.

La Paz: Die Stadt hat sich in ein wahnsinniges Moloch verwandelt. Angefangen bei den Ausläufern El Altos*(4), welche aus nichts weiter als unverputzten, unfertigen und somit für unsere Augen sehr hässlichen Ziegelbauten bestehen und sich Kilometer über Kilometer hinziehen, über die sehr störenden neu entstandenen Hochhäuser im historischen Zentrum La Paz’s, hin zu den die Luft verpestenden Massen an Stadtbussen, die die steilen Straßen der Stadt verstopfen. Neben dem Besuch einiger Museen und den alten Stadtvierteln (natürlich durfte auch der Hexenmarkt nicht fehlen: hier werden so delikate Sachen wie getrocknete Lamaföten zu Zeremoniezwecken feilgeboten), waren wir vor allem wegen der Fiesta Señor del Gran Poder, dem größten Straßenumzug Boliviens, gekommen. Auf einer Strecke von ca. 15 km buhlen rund 60 Tanzgruppen mit teilweise mehreren Blaskapellen (die größten Gruppen bestanden aus gut 3000 Teilnehmern!) vom frühen Morgen bis zum späten Abend um die Gunst der Zuschauer. Nicht so einfach angesichts der zu bewältigenden Strecke, den riesigen Tanzmasken und der sengenden Sonne. Für die Zuschauer auf den Tribünen hingegen ein gewaltiges und eindrucksvolles Spektakel.

Die anschließende Nachtbusfahrt in die südlich gelegene, eigentliche (offizielle) Hauptstadt Boliviens, Sucre, war der Beginn einer unglaublichen Geschichte, eine dieser schönen Reiseanekdoten:

Eigentlich hatten wir einen normalen Bus gebucht, da dieser aber nicht fuhr, wurden wir zum selben Preis in die Luxusvariante verfrachtet. Bequemer ist’s natürlich, zieht aber auch sämtliches Gesindel an. Bei einem Zwischenstopp in El Alto stand Martin nichtsahnend vor dem Bus, um auf unser „großes“ Gepäck in den Gepäckfächern aufzupassen, während drei Männer ohne Fahrkarte Ulli im Bus an das Fenster abdrängten und mit der Fototasche als Beute in den dunklen Straßenzügen El Altos verschwanden. Martin durchkämmte anschließend noch so einige Straßen — natürlich chancenlos. Wir entschieden uns dann aber doch mit dem gleichen Bus nach Sucre weiterzufahren, sagte uns doch die Polizei, dass wir auch dort Anzeige erstatten könnten.

In Sucre konnten wir uns von unserem Mißgeschick recht gut ablenken: Ein Ausflug auf den traditionellen Sonntagsmarkt im benachbarten Tarabuco*(5); ein Cafe mit der herrlichsten Schokoladentorte weltweit (das sagt selbst Martin, der eigentlich keinen Schokokuchen mag); weitere Köstlichkeiten wie Yucca am Stiel mit Käse überbacken, Salat aus einheimischen Kräutern mit gekochten Eiern, die so schnell und geschickt mit einem Löffel geschält wurden, dass man es kaum mitbekommen hat (so eindrucksvoll, dass wir hier davon schreiben müssen); Früchte wie Bananenmaracujas, Feigen und Granatäpfel (auf knapp 3000m!) usw. Und Sucre als Stadt an sich mit ihren weiß getünchten Kolonialgebäuden*(6) und roten Ziegeldächern, gespeist aus dem ehemaligen Silberreichtum Potosis.

Aber die Sache mit der Kamera hat uns dann doch so gefuchst, dass wir beschlossen haben, nach La Paz zurückzufahren, um uns auf die Suche nach ihr zu begeben. Nach einer lustigen Fahrt mit einem auf Schienen gesetzten Bus hinauf auf 4000m nach Potosi (immerhin sechs Stunden Fahrt), ging es mit dem Nachtbus (diesmal wirklich die günstige Variante) wieder nach La Paz. Naja, gesagt, getan — holten wir uns tatsächlich unsere Kamera wieder!!! Streng genommen sogar zwei Kameras und etliche Objektive. Wir können es bis heute selbst kaum fassen.

* In La Paz besorgten wir später in einer Apotheke sogleich Salpetersäure und träufelten sie auf unser vermeintliches Gold – doch weder des umgebende Gestein noch das „Gold“ selbst lösten sich auf. Man könnte nun von Gold auf allen Ebenen ausgehen oder aber an der Praktikabilität des Tests zweifeln. Vermutlich hielten wir Chalcopyrit, ein Verwandter des Katzengoldes, in den Händen.

** Ceviche ist eines der peruanischen Nationalgerichte — in Zitronensaft marinierter roher Fisch. Inca Kola darf man wohl auch als Nationalgetränk bezeichnen, eine neongelbe, nach Gummibärchen schmeckende Limonade. Peru ist das einzige Land auf der Welt, mit einer nichtalkoholischen Getränkemarke (ebenjene Inca Kola), welche höhere Marktanteile hat, als Coca-Cola. Natürlich hält Coca-Cola aber inzwischen 50% der Unternehmensanteile…

*** Da unsere Reiseroute den Grenzbeamten etwas suspekt vorkam, sollten wir gleich per Unterschrift und Fingerabdruck bestätigen, dass wir nichts Illegales bei uns haben. Darüber gaben wir uns ganz empört, denn in Deutschland müssten schließlich nur Bösewichte ihre Fingerabdrücke abgeben. Unter mehreren Entschuldigungen ließen sie uns daraufhin auch so von dannen ziehen.

*(4) El Alto ist das indigene Armutsviertel der Stadt, gelegen auf der Hochebene des Altiplano, während sich das eigentliche (von Weißen dominierte) La Paz darunter in einem Tal erstreckt.

*(5) Interessant, wie sich in Tarabuco die Hutbedeckungen ändern: der Hut als Utensil bleibt, nur die Form ändert sich: viereckig unter den Tiwanakus, als Mütze unter den Inkas, zuletzt der Montanera (ein sehr eigentümlicher Lederhut) unter den Spaniern. Teilweise in Tarabuco und Umgebung noch zu sehen, wird dieser zur Zeit langsam aber sicher durch Jeans-Hüte und Baseball-Kappen verdrängt.

*(6) Ein Detail sei hier erwähnt: Eines der Jesuitenklöster in Sucre sandte einst Missionare nach Japan aus — doch vergeblich: die Japaner lauschten kurz den Geschichten und, konsequent wie sie sind, nagelten darufhin die vierzig Jesuiten kurzerhand ans Kreuz. Eine Hinrichtungstechnik, die ihnen bis dahin unbekannt war. Dieses unverwundene Drama ist in selbigem Kloster in Form von etlichen Gemälden und einem sehr schönen Chorgestühl verarbeitet.

Bolivianisches Tiefland

Juni 6th, 2012Die Grenze nach Bolivien war zwar überquert, aber gemeinsam mit allen anderen brasilianischen Schwerverbrechern hielten wir uns illegal auf: Grenzkontrollen gibt es keine und Ein- wie auch Ausreisestempel nur an Wochentagen. Also am nächsten Tag nocheinmal ein Ausflug nach Brasilien, um das versteckte Büro der Immigrationsbehörde zu finden, ein paar letzte Säfte zu genießen und dann endgültig nach Bolivien einzureisen.

Dann stand einem kleinen Motorradausflug über eine Erdpiste zur „Cachuela Esperanza“ („Stromschnelle der Hoffnung“) nichts mehr im Wege. Unterwegs an jedem Pferdeapfel zig Schmetterlinge in den schönsten Farben (u. a. riesengroße in einem schillernden Blau). Schön muss es auch einmal an der Cachuela Esperanza gewesen sein. Zu Zeiten des Kautschukbooms die reichste Stadt Boliviens, liessen sich selbst die Reichen aus La Paz in das hiesige Krankenhaus einliefern. Wie kam es? Der Kautschuk liess sich aufgrund des undurchdringlichen Urwalds nur über die Flüsse transportieren, was ein gewisser Nicolas Suarez ausnutzte, um an eben jener Cachuela Esperanza ein Transportmonopol aufzubauen. Bei den damaligen Kautschukpreisen ein einträgliches Geschäft. Vom damaligen Glanz ist allerdings nicht mehr viel zu erahnen, geblieben ist lediglich ein verschlafenes Nest am Ende der Welt, aber in sehr schöner Umgebung. Zurück in Guajaramirin, der heimlichen Mopedhauptstadt Boliviens (Autos sieht man hier nur ab und an), nahmen wir an der allabendlichen Mopedrally um die Plaza teil — hier gewinnt nicht der Schnellste, sondern der, der am meisten Aufmerksamkeit auf sich zieht.

Oben genannten undurchdringlichen Regenwald gibt es zwar nicht mehr und zudem ist die Landschaftsform in Richtung Süden hauptsächlich Pampa, aber trotzdem entschieden wir uns für die langsame Transportvariante — zur Abwechslung einmal mit einem Schiff. Es sollte sieben Tage über den Rio Mamore, den Hauptzufluss des Rio Madeira, Richtung Süden nach Trinidad gehen. Zu Anfang wurden uns fünf Tage versprochen, was allerdings nicht ganz einzuhalten ist, wenn man mit einem Motorschaden am A der Welt liegt. Immerhin konnte unser Kapitän per Funk ein Ersatzschiff anfordern und nach 36 Stunden wurde unsere Fracht, ein Benzinponton und fünf Tonnen Zucker, vor ein anderes Schiff gespannt — schon konnte es weiter gehen! Der Motor ständig kurz vor dem Kochen, wurde die Pumpe für das Kühlwasser nur bei höchstem Bedarf kurz eingeschalten, Sprit sparen muss sein! Doch wir hatten Glück, diesmal hielt der Motor. Schließlich wurde auch jeden Abend pünktlich zur Dämmerung an der Böschung angelegt und der Motor geölt. Zu unserer Freude war das aufgrund mangelndem Fahrtwinds und richtiger Stunde die Einladung für tausende von Moskitos auf das Schiff. Die Crew schien das nicht weiter zu stören, wir dagegen flüchteten in unsere Hängematten (mit Netz). Hätte man die Hand herausgehalten, es hätten sich auf dieser sofort zehn Moskitos eingefunden. Aber nichtsdestotrotz war auch diese Bootsfahrt wieder einmal herrlich — wir wiederholen uns, aber es ist einfach toll jeden Tag aufs Neue Schwärme verschiedenster Aras, herumtollende Affen an der Uferböschung (die wir fast kratzten, die Böschung, nicht die Affen), Flussdelphine, Wasserschweine, Kaimane, Schildkröten usw. zu sehen.

Trinidad, die Provinzhauptstadt, auf den ersten Blick ein kleines Moloch, hatte dann doch einiges zu bieten: ein Fischmuseum mit der ganzen kuriosen Fischwelt des Mamore (Zitteraale, die eine Spannung von 500V erzeugen koennen, bei immerhin 0,8A; Stachelrochen; ein Fischlein, welches sich im Harntrakt einnistet und nur operativ entfernt werden kann; riesige fruchtfressende Piranhas etc. — insgesamt schwammen zweihundert Fischarten in Alkohol), endlich die Victoria Regia (eine Wasserrose, deren Blätter einen Durchmesser von weit über einem Meter aufweisen), die wir schon lange gesucht hatten, Faultiere mitten in den Bäumen der Plaza und Siedlungshügel der Moxos-Kultur *. Nachdem es während unserer Schifffahrt nur traumhaftes Wetter gab, war uns der Wettergott in Trinidad nicht mehr ganz so hold. An und für sich nicht so schlimm, ginge es nicht für uns über eine unbefestigte Erdpiste weiter in Richtung des Städtchens San Ingnacio de Moxos. Nicht, dass auf dieser Strecke Jeeps verkehren würden — der Bolivianer vertraut vielmehr auf wesentlich preiswertere japanische Microbusse (immerhin mit Vierradantrieb). Wenn man die Bodenfreiheit mit der der LKWs vergleicht, die die Piste vor einem umpflügen, fragt man sich zwar wie das gehen soll, aber es ging! Um uns herum überflutete Wiesen, die Straße ein einziger Sumpf, aber immerhin Sumpf, denn um uns herum stand das Wasser teilweise wesentlich höher. Trotzdem eine schöne Fahrt: Die Teiche voller blühender Victoria Regia, unzähliger Wasservögel (gigantisch: der Jabiru-Storch) und Wasserschweine.

Man beachte das Material der Schaukel…

In San Ignacio (einer Missionsstation entsprungen) wollten wir einmal dem hier heimischen „Mestizenbarock“ lauschen. Die Missionare, bei jeder Näherung der Einheimischen ihren Angriffen ausgesetzt, schafften es nur durch Musik diese neugierig zu machen und anzulocken. Es entstanden eigene Musikinstrumente und ein riesiger Fundus an Kompositionen. Unsere Nachfrage ergab, dass wir am besten am morgigen Sonntag beim Gottesdienst zuhören könnten. Nachts: sinntflutartige Regenfälle. Morgens: sinntflutartige Regenfälle. In der Kirche: fünf Gläubige, ein Padre, von Musik keine Spur. Also weiter in Richtung San Borja, dem nächsten Nest. Die Straßenverhältnisse aufgrund des Wetters stark verbessert, aber zum Glück war unser Auto (wieder einer dieser Microbusse) auf den Namen Noah getauft. Und tatsächlich: während für LKW im Matsch kein Fortkommen mehr war, kamen wir unglaublicherweise mit nur einmal Schieben durch.

Zum Glück war nach San Borja auch das eine oder andere Stück Schotter auf der Straße und wir kamen in Richtung Rurrenabaque wieder etwas besser voran. Auch die Stimmung stieg beträchtlich, eine alte Frau mit Papagei auf der Schulter stieg ein. Dieser lachte und plapperte in einem fort — zum Schreien!

* Wenig spektakulär anzusehen, aber in ihren Ausmaßen gigantisch. So ist quasi die gesamte bolivianische Pampa (das südliche Tiefland, sumpfiges Buschland) von diesen Hügeln durchzogen, die von den Moxos-Indianern angelegt wurden, um vor den alljährlichen Fluten zur Regenzeit geschützt zu sein. Zudem legten sie ein riesiges System aus Kanälen und Seen an, welche sie zum Gemüseanbau, der Fischzucht und dem Transport nutzten. Insgesamt also ein wesentlich nachhaltigeres Konzept als die heutige intensive Beweidung des Gebiets, die ein alljährliches Abrennen des Buschwerks voraussetzt.

Ebenso sind die Regenwaldgebiete des Amazonas, entgegen der vorherrschenden Meinung, früher entlang der Flüsse systematisch von sesshaften Indianern bewirtschaftet worden. Durch die Einschleppung von Krankheiten, der Vertreibung bzw. der Missionierung der Indianer sind die Spuren und das Wissen über diese Bewirtschaftung aber größtenteils verloren gegangen. Die Geschichtsschreibung berichtet, dass Francisco Pizarro, der spanische „Eroberer“ des Inkareichs (1532), seinen Bruder Gonzalo mit einem Expeditionstrupp in das amazonische Tiefland aussandte, um sich auf die Suche nach El Dorado, dem Goldland, zu machen. Nach ein paar entbehrungsreichen Wochen war der Trupp durch Hunger, Krankheiten und Indianerangriffe so weit zusammengeschmolzen, dass sich Pizarro genötigt sah, eine Vorhut auszusenden, um wenigstens Nahrung ausfindig zu machen. Dies gelang der Vorhut auch, anstatt jedoch zu Pizarro zurückzukehren fuhren sie das Amazonassystem bis zur Mündung stromabwärts. Der Mönch Gaspar de Carvajal, der sich in der Vorhut befand, berichtete spaeter, dass das gesamte befahrende Gebiet entlang der Flüsse sehr dicht besiedelt war. Inzwischen weiß man (Prof. Otterpohl von der TU-Harburg beschäftigt sich z. B. intensiv damit), dass dies durch den Einsatz einer sogenannten „Terra Preta“ („Schwarze Erde“) möglich war. Diese besteht aus nichts weiter, als aus einer Mischung aus Pflanzenabfällen, Exkrementen und der Kohle der Feuerstellen, welche fermentiert wird. Über Jahrhunderte auf die Felder aufgetragen, wurde so die unfruchtbare Regenwalderde urbar gemacht. Auch dies um Welten nachhaltiger als die heutige Wanderwirtschaft, bei der Urwald abgebrannt und nur zwei bis drei Jahre bewirtschaftet wird, bevor der Boden komplett ausgelaugt ist.